研究結果

はやぶさ探査機の大気圏再突入の地上観測

−その最後の輝きは“中秋の名月”を超える明るさだった−

本研究結果は、9月22日から金沢大学で開催される日本天文学会秋季年会で発表されました。

研究概要

はやぶさ探査機の大気圏再突入に際し、われわれはJAXAとは独立に国立天文台はやぶさ観測隊としての地上観測チームを編成し、2010年6月13日深夜、オーストラリアのクーバーペディ近郊において、この現象の光学的な観測に成功しました。再突入時のカプセルが発光する様子を写真・ビデオに収めることができ、本体が大気圏再突入で四散し、燃え尽きていく一部始終を撮影できました。

この現象は、天文学的視点で言えば、構造・素材・質量などが既知の物質が決められた軌道で地球に飛び込む「人工流星」現象です。通常、流星や火球は通常、構造も組成もわかりませんから、その光り方や分光データから推定しますが、人工物はそれらがわかっていますので、逆にどんな現象が起きるか、どの程度に光るかを観測すれば、天然自然の流星の構造や組成を解く鍵が得られるわけです。

1:満月級を超える明るさだった、はやぶさ本体の発光

はやぶさ探査機本体は地球大気に突入し、流星として発光し、分裂しつつ複数回にわたって爆発的に明るくなりました。この爆発的な発光は、分裂によって一時的に表面積が激増したためと考えられます。この時の明るさは、われわれのほとんどの観測装置で観測限界を超えていました。そのため、通常の方法では明るさの算出は通常は不可能でした。

われわれは観測データを詳細に解析し、最大時の明るさのデジタル画像フレームに、「ゴースト像」が写り込んでいることを見いだしました。ゴーストの明るさは最大発光の明るさに比例し、かつ観測限界には達していませんので、われわれはこのゴースト像の明るさを測定しました。ゴーストは、その原因となる光源に比べて、非常に光量が小さく、今回の観測に用いたデジタルカメラのシステムでは、その差は実験から約5万倍であることがわかっています。つまり、約11.7等の差があります。同じ条件でベガなどの基準星を撮影し、計算すると、このゴーストの元になった、はやぶさ探査機本体のみかけ上の最大発光時(22時22分20秒頃)の明るさは、マイナス13.0等と算出されました。(この明るさは、後述する分光観測データの解析からも、最大でマイナス13.3等程度と推定できていますので、0.5等程度の誤差の範囲内で一致しています。)

なお、この時の観測地からはやぶさ本体までの距離を補正した絶対等級(100kmの距離から見たときの明るさ)はマイナス13.7等となります。

ところで、満月の国際写真実視等級はマイナス12.66等です。満月前後の月の光度は、満月の等級を0としたとき、月の位相角10°で満月前に0.26等、満月後に0.30等の差があるとされています(以上、昭和32年版 理科年表)。

ちなみに2010年中秋の名月の夜、つまり9月22日23時の月の位相角は約10°で、月までの距離の変化や大気減光や誤差などの細かな要素を無視すれば、マイナス12.4等となります。はやぶさ探査機本体の流星現象としての最大発光時の明るさ(絶対等級)は、今年の中秋の名月の明るさを超え、その約3倍に達したと言うことができます。

画像:本体の最大発光時と、そのゴースト像(赤)。

画像左端に写っている、本体より先行している光点がカプセル。

国立天文台観測隊 飯島 裕 撮影

※画像をクリックすると、拡大画像を表示します。

また、参考までにいろいろな天体の明るさを図示しました。

参考図:天体の明るさとの比較

はやぶさ本体の発光(見かけの明るさ)は中秋の名月の約2倍、北極星の約100万倍の明るさに達した。

等級とは:

等級は天体の光度(明るさ)を表す単位で、1等級差は明るさ約2.5倍、5等級差は明るさ100倍の違いがある。

※画像をクリックすると、拡大画像を表示します。

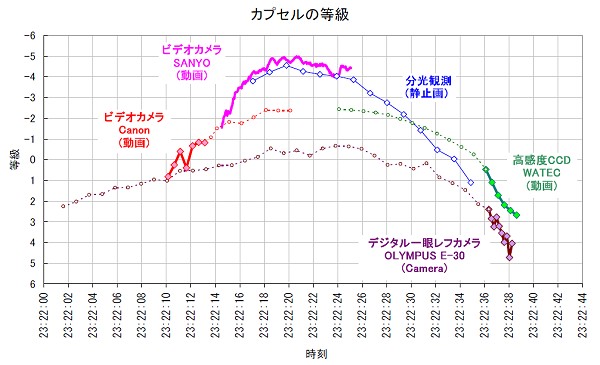

2:金星の明るさに達した、カプセルの発光

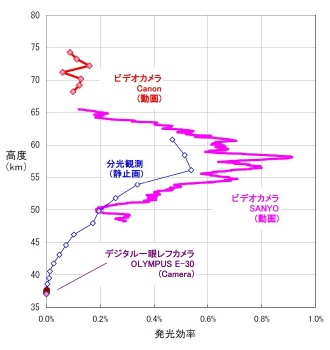

耐熱シールドで保護されたはやぶさのカプセルは、かなり安定に発光し続け、無事にダークフライト(大気中で発光しなくなる高度にまで達した)に入るまで観測できました。このカプセルの明るさもほとんどの観測機材で観測限界に達する明るさでした。われわれは限界に達していないデータを得た一部のカメラとビデオのデータをつなぎ合わせ、下記のグラフのような光度曲線を得ることができました。これにより、カプセルの流星としての光度もマイナス5等に達し、金星の最大光輝の明るさ(マイナス4.7等)に匹敵するほど輝いたことがわかりました。

また、明るさをエネルギーに変換し、発光効率を求めてみると、地上約58〜56kmの高さにおいて最大となり、およそ0.8%に達したことがわかります。

グラフ:はやぶさカプセルの発光の時間変化。

※時刻は現地時刻(日本時+30分、世界時−9時間30分)

※画像をクリックすると、拡大画像を表示します。

グラフ:はやぶさカプセルの発光効率の変化。

※画像をクリックすると、拡大画像を表示します。

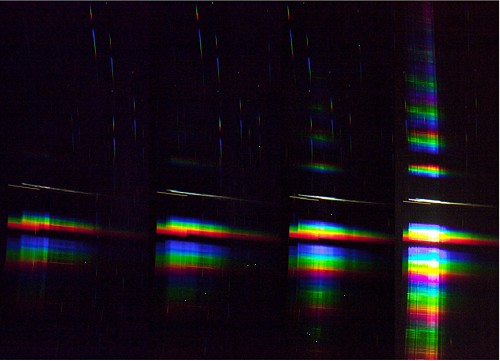

3:分光観測による発光の様子

発光のスペクトルを得るために、われわれはグリズムと広角レンズによる低分散分光観測も行い、はやぶさ本体とカプセルのスペクトルと、その時間変化を得ることができました。分光しているために爆発時にも観測限界に達していないデータが得られており、それらは上記1,2の項目にも活用しました。本体が爆発的に明るくなり始める直前から、すでに金属と思われる強い輝線が見え始めていて、はやぶさ本体が分裂しつつ、各部品が一挙に昇華・蒸発している様子が明らかになりました。一方、耐熱シールドで守られたカプセルの放射は、空力加熱による衝撃層放射のほうが、カプセル表面(アブレータ壁)の黒体放射より卓越していました。

画像:分光観測によって得られたカプセルと本体のスペクトルの時間変化

中央に0次の像があり、その両側にスペクトルが高次まで取得されている。

右から左へ時間を追って4枚の画像を並べている。

※画像をクリックすると、拡大画像を表示します。

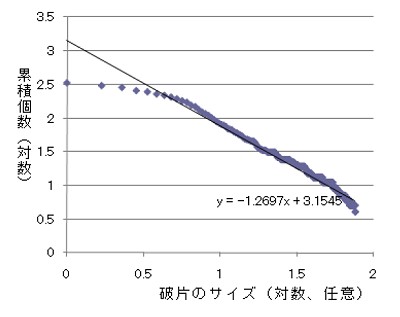

4:分裂破片のサイズ分布

はやぶさ本体は小さな破片へと分裂しましたが、その破片の数は多いときで300個を越えるほどでした。破片のサイズと数の分布を調べた一例が、このグラフです。横軸は破片のサイズ(対数、任意)、縦軸は破片数の累積数(対数)、べき指数は約1〜1.5の範囲でした。

グラフ:破片のサイズと数の分布図

※画像をクリックすると、拡大画像を表示します。

破片のデータも明るく、観測限界に達しており、その面積から明るさを推定するなど、一連の導出プロセスにはかなりの誤差を含んでいます。それでも天然自然の流星や彗星が分裂して破片になっていく場合のサイズ分布関数のべき指数(73P/シュバスマン・バハマン彗星の分裂破片の観測結果:2.1-3.3(Ishiguro et al. 2009、Fuse et al. 2007))などに比較すれば明らかに小さいものです。これは探査機本体が大気中で分裂を繰り返しつつも、人為的に作られた最小部品のサイズが有限であるためと解釈できます。逆に流星体は、もっと大小様々なサイズの固体微粒子の集合体であることが示唆されます。

今回の研究グループ

国立天文台はやぶさ観測隊

メンバー(◎:学会における発表者)

- ◎渡部潤一 国立天文台 教授

- ◎大川拓也 国立天文台 広報普及員

- ◎佐藤幹哉 国立天文台 広報普及員

- ◎大西浩次 長野高専 教授

- 飯島裕 写真家

- 加賀谷穣 KAGAYAスタジオ

- 田鍋 努 アマチュア天文家

研究協力者

- 藤原康徳 日本流星研究会

- 岡本貞夫 日本流星研究会

- 植原 敏 日本流星研究会

日本天文学会秋季年会における関連講演番号とタイトル

- L01a 「はやぶさの大気圏再突入の地上観測(1)」:レビュー

- L02a 「はやぶさの大気圏再突入の地上観測(2)」:カプセルの再突入時に観測された火球の光度解析

- L03a 「『はやぶさ』の大気圏再突入の地上観測(3)」:カプセルと本体の分光観測

- L04a 「はやぶさの大気圏再突入の地上観測(4)」:本体の分裂現象

関連リンク

- 国立天文台観測隊による はやぶさ大気圏再突入に伴う火球の画像・映像 (国立天文台)

- 日本天文学会・2010年秋季年会 (日本天文学会)

- 国立天文台トップページ